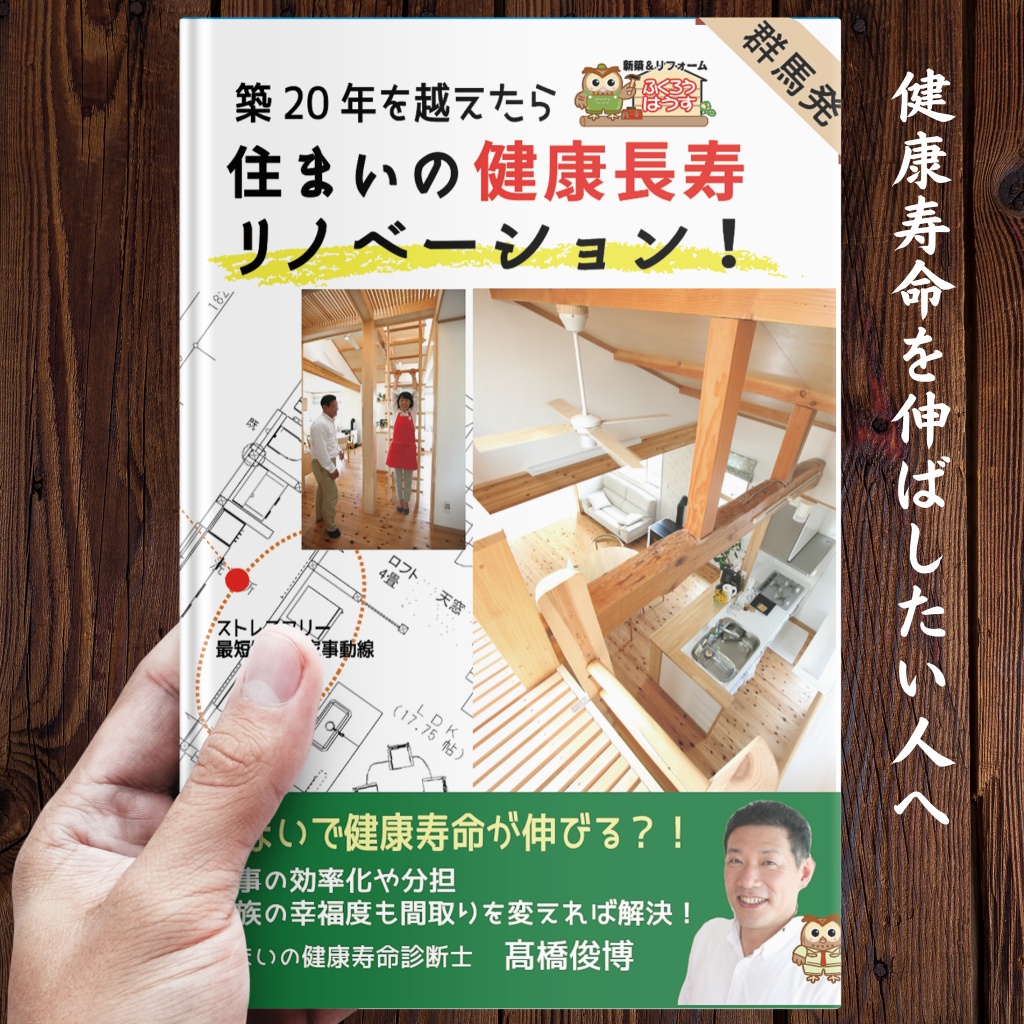

私の著書、

「築20年を越えたら住まいの健康長寿リノベーション」

でも紹介している

健康長寿の家とは、どんな家だと思われますか?

それは、

光の取り入れ方や風の流れがよく、

居心地が良い家です。

また、行き止まりのない

ぐるぐる回れる動線が多いと、

家の中を移動することが楽になり、

ストレスが軽減されます。

我が家のオープンハウスは、

このようなことを意識して、

リノベーションを行いました。

四季折々、どの方向から風が吹いてきて、

どんな風に流れて抜けていくかは、

お家によってそれぞれ違います。

個々の住まい環境が、

ご家族関係や周りの環境、

立地条件などによって

決まってしまうところもあります。

「介護されない、しない家」

現在、日本人女性は、

平均寿命が87歳、健康寿命が75歳と

言われています。

健康寿命75歳から平均寿命87歳までは

12年間あります。

この期間をいかに介護されないで過ごすか

というのが課題で、足腰をはじめとする身体と

心を整えることが重要です。

「健康長寿の家」とは、

「介護されない、しない家」とも言えます。

家の中で心地よく、

ストレスなく過ごせることで、

心身共に健康でいられます。

寝て起きる、食事を作り食べる、

身の回りや家の中を綺麗に整える、

そんな毎日の生活習慣の積み重ねが大切ですが、

お家の中に危険な場所があったり、

室温や湿気が適切でなかったりすると、

住まわれている人の心や体に

たちまち不調が現れます。

目に見える段差がないというだけでなく、

家のどこにいても、室温や湿度が一定で、

ヒートショックの心配のないよう

温熱環境もバリアフリー化することで、

ストレスフリーになり、健康長寿に繋がります。

行き止まりのない回遊動線と家全体を見渡せる目線通し

ふくろうはうすは、

定期的に我が家をオープンハウスにして

見学会を行っておりますが、

心身共にストレスフリーになる、

そんなところを体感していただいています。

まずは、ワンフロアタイプのような造りのため、

水回りのキッチン、お風呂、トイレであっても、

室温が一定で、「寒い」「暑い」の温度差がないことを

体感していただけます。

春や秋には窓を開けると

心地よい風が通り抜けますし、

断熱材を適材適所に配置しているため、

冬や夏でも極端に室温が上がったり下がったり、

ということがないです。

水回りにストレートで行き来できる動線があり、

キッチンを中心に

洗濯室、洗面室、トイレ、お風呂を一巡できる、

つまり、回遊できる、ぐるぐる回る動線と

なっております。

そして、住まい全体としては、

寝室からリビング、水回りにかけて、

大きなループが描けて、

部屋と水回りなどには小回りのループが描ける、

大小のループをたくさん作ることが

一番重要なポイントとして施されています。

ご家族が、お家の中で、

お互いにぶつからない生活動線になっていて、

適度にコミュニケーションが取れる、

なおかつ、

キッチンから全体を見通せる目線通しがあります。

目線通しが良いということは、

風通しが良いということで、

気持ちの風通しも良いということです。

お家の中心になっているのはお母さんです。

お母さんが、ご家族全員のことを見守って、

誰が何をしているのか、常に気遣っています。

この目線通しが妨げられると

家族が何をしているのかわからないため、

ストレスに繋がってきます。

見学会では、目線通しの良さも

体感していただいています。

みんなの想いを「残す・伝える・繋がる」

書籍「築20年を越えたら住まいの健康長寿リノベーション」

ですが、たくさんの人に読んでいただき、

ありがたく思っております。

この著書の普遍的なテーマは

「みんなの想いを『残す・伝える・繋がる』」です。

みんなというのは、個人個人のことで

それぞれの想いを「残す・伝える・繋がる」

という意味です。

そして、我々工務店は、

その想いを見守るという立場です。

ふくろうは、夜目が効くとか、

世の中を見通すと言われ、

私もふくろうが大好きです。

そんなふくろうにあやかろうということで、

ふくろうはうすという屋号を

付けさせてさせていただきました。

ご相談やお困りごとに寄り添っていくことが、

「見守る」ことで、家守(いえまも)りであり、

住まわれる人を守ることに繋がればと思います。

生活の中で小さな不安があれば、

一言声をかけていただければ、嬉しいです。

国の補助金・桐生市の住宅リフォーム補助金の活用サポートはこちら

「ふくろうはうすの住まいるライフ」(FM桐生毎週水曜日12:40分~)はこちら

YouTube チャンネル「ふくろうはうすの住まいるライフ」はこちら

群馬県桐生市の工務店

リフォーム・リノベーション専門店

住まいの健康寿命診断士

ふくろうはうす(高橋建装)の高橋でした。

次回は「建物の寿命を決める2大要素

『躯体寿命』と『製品寿命』の違い」

のテーマで準備しています。

楽しみにしてくださると嬉しいです。