土葺き(どぶき)という知恵

瓦屋根は

「丈夫だから放っておいても大丈夫」

と思われがちですが、

実際は、瓦も完全防水ではなく、

雨はしみ込みます。

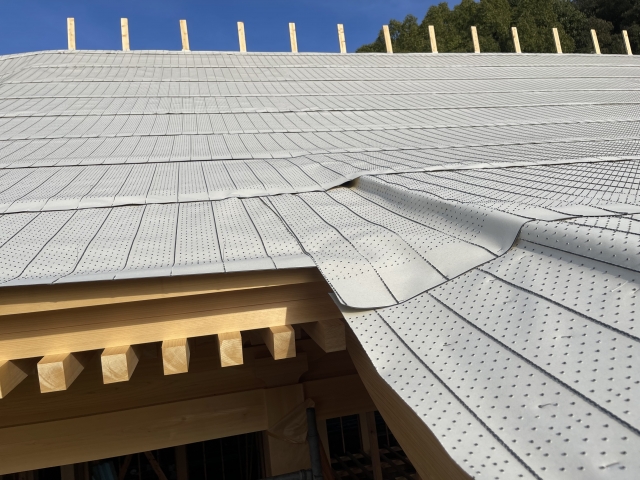

現代では、防水シートの上に

瓦を並べて固定するのが一般的ですが、

昔はそのシートがありませんでした。

代わりに使われていたのが土です。

田んぼの土に藁(わら)を混ぜて発酵させ、

まだ乾かないうちに屋根に塗って、

その上に瓦をのせていきます。

すると、土が接着剤のように瓦を支え、

防水の役割を果たしました。

これを「土葺き(どぶき)」

あるいは「泥(どろ)葺き」と呼びます。

ただ、

どんなにしっかり葺(ふ)かれていても、

年月が経てば土が流され、

瓦がずれてくることもあり、

部分補修が必要になることも珍しくありません。

乾式工法が主流となった現代とは違い、

湿った土を使う湿式工法は手間もかかりますが、

先人の知恵と工夫が詰まった方法でした。

檜皮(ひわだ)瓦の強さ

さらに昔に遡(さかのぼ)ると、

屋根の下地に「檜皮(ひわだ)」と呼ばれる

ヒノキの皮が使われていました。

ヒノキの皮は油分を含み、水に強いため、

とても丈夫で、神社仏閣でも使われるほど、

長持ちする素材です。

中には瓦の代わりに、

檜皮(ひわだ)をそのまま

葺(ふ)いた事例もあります。

棟(むね)部分を檜皮(ひわだ)で覆い、

その上に土を積んで押さえる方法です。

屋根は重量を伴うため、下地や垂木を

しっかり造っておく必要があります。

実際に、築60年以上経った

檜皮(ひわだ)葺きのお住まいでは、

部分的に痛んだ檜皮を張り替えて

修繕しています。

屋根の寿命は、風や雨、

太陽の当たり方によって違ってきます。

南側は直射日光で劣化しやすく、

東南は台風の影響を強く受けます。

お住まいの地域や方角ごとに性質を見極め、

必要な部分を少しずつ直すのが、

長く付き合うための工夫です。

こうした伝統の素材と技法は、

自然と共に暮らしてきた日本人の知恵を

感じさせてくれます。

メンテナンスの有無と災害の影響

屋根の真価が問われるのは、

やはり災害のときです。

2019年の台風19号は、

各地に甚大な被害をもたらしました。

同じ築年数の屋根でも、

定期的にメンテナンスされていた家は被害が少なく、

30年間手を入れていなかった家は、

棟瓦(むながわら)がずれたり、

瓦が飛ばされる被害が目立ちました。

棟瓦(むながわら)は、

屋根全体を押さえる役割があるため、

そこが崩れると平らな部分の

平瓦(ひらかわら)にまで影響を受けます。

屋根は見えにくい場所だからこそ、

劣化が気づかれにくいものです。

あるお住まいのケースでは、

長年お願いしていた大工さんが

屋根については全く見る様子がなく、

雨染みが出ても「大丈夫」と

言われ続けてきたそうです。

心配になったお客様から、

お問い合わせをいただき、屋根の点検を行うと、

瓦と瓦のつなぎとなる粘土や屋根土が雨で流され、

空洞化した状態になっていました。

屋根の様子を写真に撮って、

施主さんに説明すると、

雨漏りの原因がはっきりしたことで、

驚かれながらも、ご納得された様子でした。

下からは見えない部分だからこそ、

専門家の目で確認することが大切です。

屋根と暮らしをつなぐもの

瓦や檜皮(ひわだ)を使った屋根は、

瓦と瓦をつなぐ屋根土や粘土の補修をしたり、

部分的に葺(ふ)き替えたりして、

工夫を凝らしながら、受け継がれてきました。

.jpg)

どんなに丈夫に見える屋根でも、

放っておけば、必ず傷みが出てきます。

大切なのは「丈夫だから安心」と

思い込むことではなく、

「丈夫だからこそ、長く守るために手をかける」

という視点です。

屋根は、家族の暮らしを雨や風から守る

盾のような存在です。

見えない部分にこそ気を配り、

必要に応じて専門家に点検を依頼することで、

屋根は本当の意味で、家を守り続けてくれます。

国の補助金・桐生市の住宅リフォーム補助金の活用サポートはこちら

「ふくろうはうすの住まいるライフ」(FM桐生毎週水曜日12:40分~)はこちら

YouTube チャンネル「ふくろうはうすの住まいるライフ」はこちら

群馬県桐生市の工務店

リフォーム・リノベーション専門店

住まいの健康寿命診断士

ふくろうはうす(高橋建装)の高橋でした。

次回は「2025年10月18日(土)~26日(日)

『健康長寿の家』見学&相談会のご案内」のテーマで準備しています。

楽しみにしてくださると嬉しいです。