9月1日は「防災の日」。

関東大震災の発生日にちなんで

制定されたこの日は、私たちの暮らしと

“防災”を改めて見直す良い機会です。

ここ数年、地震だけでなく豪雨や台風など、

さまざまな自然災害が頻発しています。

「いざという時、自分の家は大丈夫だろうか?」

そんな思いを持たれる方も

多いのではないでしょうか?

今回は、実際に震度6強の地震を経験し、

被害を最小限に抑えることができた、

あるお客様のお住まいを通じて、

「リフォームによる防災力の向上」

についてご紹介します。

地震直後の現場点検で見えた“差”

東日本大震災が発生したのは、

ちょうどお引渡しから3〜4ヶ月ほど

経った頃のことでした。

震災直後、現在進行中の現場や

以前施工させていただいたお客様の

お住まいの点検に駆けつけましたが、

直近でリフォームされたお住まいの多くは、

ほとんど無傷でした。

周囲の住宅では、

屋根瓦の落下や外壁の崩壊が多数見られました。

ところが、

今回ご紹介するお客様のお住まいは、

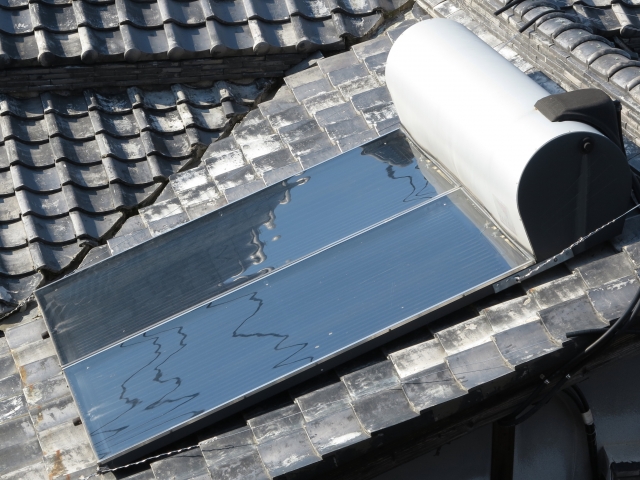

屋根に大型のソーラー給湯器が

乗っていたにもかかわらず、

びくともしませんでした。

普通の瓦屋根に、ひと工夫

このお住まいの屋根は、昔ながらの瀬戸瓦。

防災瓦ではなく、いわゆる一般的な重たい瓦です。

加えて、ソーラー給湯器も載っていて、

その重量は700~800kgほどもあり、

構造としては、

決して地震に強いとは言えない組み合わせです。

しかし、リフォーム時に

屋根の補修を徹底的に行ったことが、

大きな違いを生みました。

① ソーラー給湯器を一度降ろし

② 瓦をすべて外し、野地板を張り替え

③ さらに、棟瓦(むながわら)部分に

「耐震芯木(たいしんしんぎ)」を施工

この耐震芯木(たいしんしんぎ)が、

今回の地震で、大きな役割を果たしました。

棟瓦(むねがわら)の土台となる部分を

しっかり補強することで、

屋根全体が揺れの力を吸収し、

瓦がズレたり落ちたりするのを防いだのです。

ソーラー給湯器、30年近く現役で活躍中

ソーラー給湯器も長年使われていたものですが、

取り外した際に点検とメンテナンスを実施しました。

特に大きな故障はなく、

配管や部品を一部交換するだけで、

再利用が可能と判断しました。

この給湯器は「長府製作所」のもので、

部品の作りがしっかりしており

耐久性も高いという特徴がありました。

設置からすでに30年近く経過していますが、

今もなお現役で稼働しています。

外からは見えない、でも中身はしっかり

当時のリフォームでは、

外壁モルタルはそのまま残し、

内部をほぼスケルトン状態にして

補強を実施しました。

① 柱や筋交いをすべて露出し

② 断熱材の充填や耐力面材の施工

③ 必要な箇所に制震金具を設置

(※MAK-1ではなく金属流動タイプでした)

「制震」とは、揺れを吸収・分散させる技術です。

今回は、コストと効果のバランスを見ながら、

耐震と制震の両方を適切に組み合わせて設計しました。

“家を信じられた”安心感

地震発生時、お客様は一瞬驚いたものの、

「リフォームしたばかりだから、大丈夫だと思った」

と冷静に受け止められたそうです。

それは、建物の構造や補強の内容をしっかり理解し、

納得した上で工事を進めたことが

大きかったのではないかと思います。

家の命を守るための見えない部分への投資

今回の事例からもわかるように、

家の防災力は「見えない部分」で決まります。

リフォームは、

ただ見た目を美しくするだけでなく、

暮らしの安全性を高めるチャンスでもあるのです。

「耐震」だけでなく「制震」の考え方を取り入れ、

建物全体でバランスよく揺れを受け流す。

そして、予算に合わせて

適切な補強方法を選ぶことができれば、

災害時に大きな安心感を得られます。

防災の日をきっかけに、お住まいの

“見えない備え”について考えてみませんか?

国の補助金・桐生市の住宅リフォーム補助金の活用サポートはこちら

「ふくろうはうすの住まいるライフ」(FM桐生毎週水曜日12:40分~)はこちら

YouTube チャンネル「ふくろうはうすの住まいるライフ」はこちら

群馬県桐生市の工務店

リフォーム・リノベーション専門店

住まいの健康寿命診断士

ふくろうはうす(高橋建装)の高橋でした。

次回は「地震に強い家は『足元』で決まる

- 昔の大工の知恵と現代の耐震」のテーマで準備しています。

楽しみにしてくださると嬉しいです。